睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)は、睡眠中に呼吸が断続的に止まる病気です。

無呼吸や低呼吸が繰り返されることで、体内の酸素が不足し、質の高い睡眠がとれなくなります。その結果、日中の強い眠気、集中力低下、高血圧、心疾患、脳卒中など、健康への深刻な影響を及ぼすことがあります。

近年は生活習慣の変化もあり、国内の潜在患者数は 300万人以上 と推定されていますが、その多くが未診断のままです。

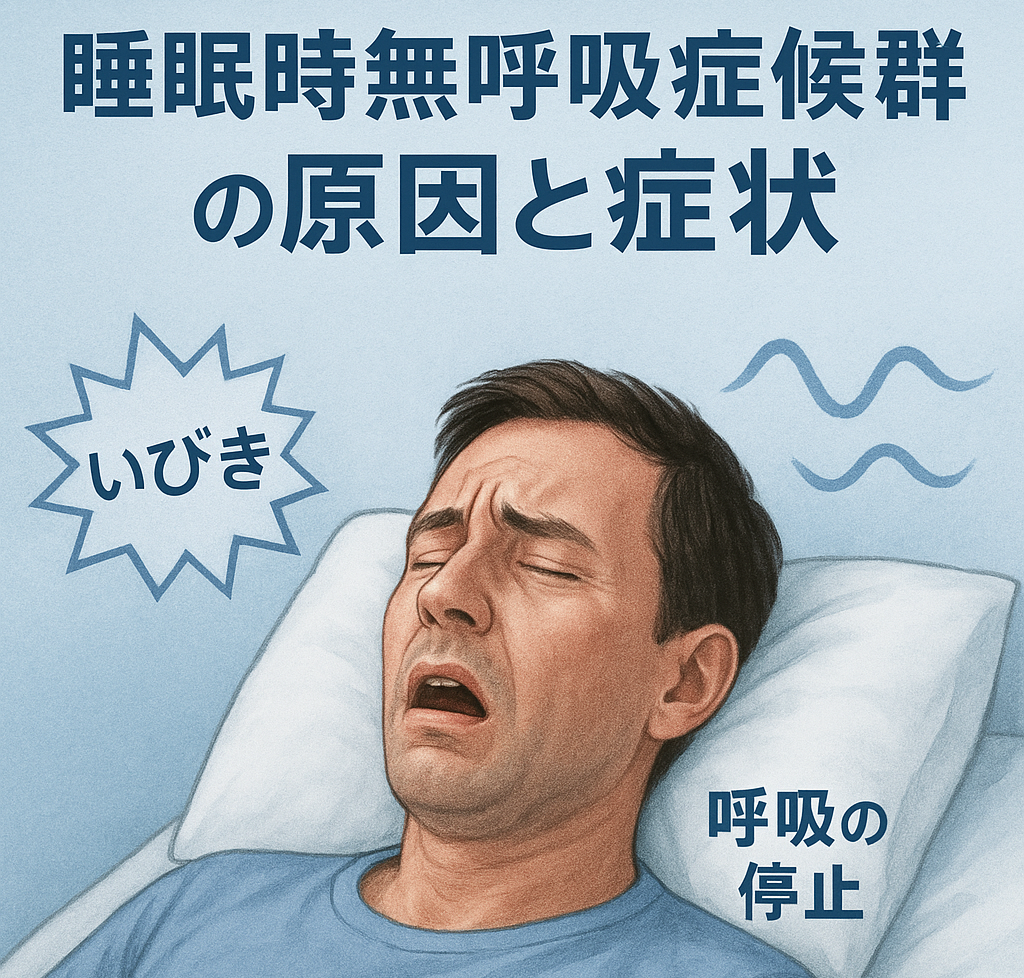

睡眠時無呼吸症候群の主な症状

睡眠中だけでなく、日中にも影響する症状が特徴です。

睡眠中の症状

- 大きないびき

- 無呼吸(家族から「呼吸が止まっている」と指摘されることが多い)

- 頻繁な寝返りや中途覚醒

- 息苦しさで目が覚める

日中の症状

- 強い眠気や倦怠感

- 集中力・記憶力の低下

- 起床時の頭痛

- 動悸や息切れ

- 抑うつ症状

「いびきが大きい」ことは代表的なサインですが、いびきがないタイプもあるため、自己判断は禁物です。

睡眠時無呼吸症候群の原因

SASは大きく 閉塞性 と 中枢性 に分類されます。

1. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)

最も多いタイプで、以下の要因で上気道が狭くなり、空気の通り道が塞がれることで発症します。

- 肥満による首回りの脂肪沈着

- 扁桃肥大や舌根の肥大

- 鼻づまり(アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎など)

- 下顎が小さい、後退しているなどの骨格的特徴

- アルコール・睡眠薬の使用による筋肉弛緩

2. 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)

脳から呼吸を指令する働きが弱まることで発症します。心不全や脳血管障害に伴うことが多く、OSASに比べると頻度は低いですが、専門的な対応が必要です。

3. リスク因子

- 男性(特に40歳以降)

- 肥満(BMI25以上)

- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病

- 過度の飲酒や喫煙

- 家族歴

原因を正しく把握することは、治療法の選択にも直結します。

診断の流れ

SASは問診だけで判断するのは難しく、検査による客観的評価が不可欠です。ここでは診断までの一般的な流れを解説します。

1. 問診・スクリーニング

- 日中の眠気、いびき、無呼吸の有無をヒアリング

- エプワース眠気尺度(ESS)などを使い眠気の程度を評価

- 高血圧や糖尿病などの併存疾患も確認

2. 簡易検査(自宅で実施)

初期スクリーニングとしてよく使われる方法で、指先にセンサーを装着し、一晩かけて 血中酸素濃度・いびき・体位 などを計測します。

Apnea-Hypopnea Index(AHI) と呼ばれる指標を算出し、1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数を調べます。

- AHI 5〜15回:軽症

- AHI 15〜30回:中等症

- AHI 30回以上:重症

簡易検査で中等症以上が疑われた場合、次の精密検査へ進みます。

3. 精密検査(PSG:終夜ポリソムノグラフィー)

医療機関で一泊し、脳波・眼球運動・筋電図・呼吸状態・心電図などを同時に測定する検査です。

睡眠の質や無呼吸のタイプまで正確に診断でき、治療方針決定に欠かせません。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、いびきや日中の眠気といった身近な症状から始まり、放置すると高血圧・心筋梗塞・脳卒中などのリスクを高めます。

気になる症状があれば、まずは医療機関で相談し、簡易検査を受けることが大切です。早期発見・早期治療が、健康維持への第一歩となります。

・外部リンク

厚生労働省「睡眠時無呼吸症候群」ページ https://www.mhlw.go.jp/

日本耳鼻咽喉科学会「いびきと睡眠時無呼吸症候群」 https://www.jibika.or.jp/

コメント